- ページ内を移動するためのリンク

- 本文(c)へ

- グローバルナビゲーション(g)へ

- ローカルナビ(l)へ

- サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 消費生活総合センター > 悪質商法被害防止共同キャンペーン > 高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン

更新日:2023年8月8日

高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン

~9月は関東甲信越ブロック共同・高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です~

- 令和4年度に都及び都内消費生活センター等に寄せられた高齢者(60歳以上)の相談件数は約4万件で、平成25年度以降、全相談件数に占める割合が3割を超えています。

- 東京都は、高齢者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年9月を「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、今年度も関東甲信越ブロックと共同でさまざまな啓発事業を実施します。

高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーンについて

実施期間

令和5年9月1日~30日

参加機関

1都9県6政令指定都市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)及び国民生活センター

東京都におけるキャンペーンの主な取り組み

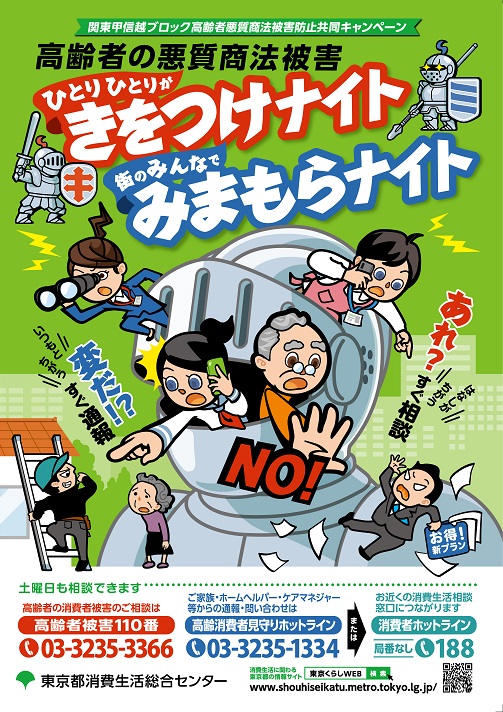

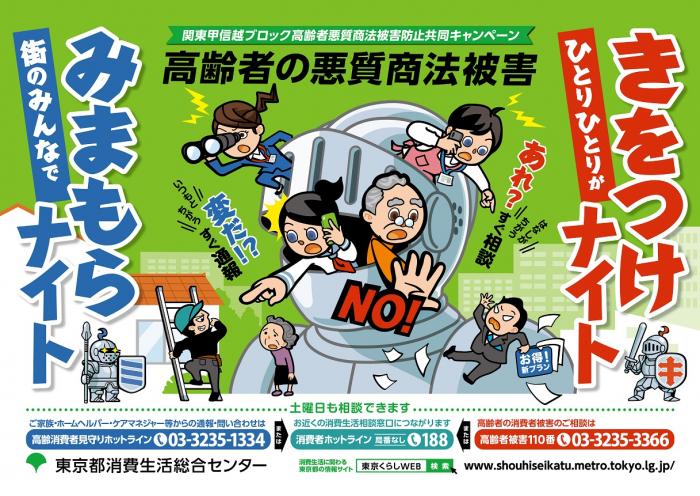

ポスターの掲出(各施設への配布)

警察署・医療機関・公衆浴場等にポスターを配布し、見守りの大切さや相談窓口の周知を図ります。

リーフレットの配架(各施設への配布)

悪質商法の手口とともに、高齢者本人及び周囲の気づきや対応のポイントを解説したリーフレットを高齢者関連施設・区市町村消費生活センター等で配布します。

【令和5年度版リーフレット】

高齢者の悪質商法被害 ひとりひとりがきをつけナイト 街のみんなでみまもらナイト

その他の啓発事業

- ステッカーの配付 (介護事業者等に配布)

- 交通広告の実施 (都営地下鉄等)

高齢者被害特別相談の実施

キャンペーン期間中、東京都では、以下のとおり「高齢者被害特別相談」を実施します。

日時:9月11日(月曜日)・12日(火曜日)・13日(水曜日) 午前9時~午後5時

場所:東京都消費生活総合センター

- 高齢者被害110番 03(3235)3366

- 高齢消費者見守りホットライン 03(3235)1334

また、都内の区市町及び消費者団体でも「高齢者被害特別相談」を実施します。

詳しくは、以下のPDF(※)をご覧の上、各機関の消費生活相談窓口等にお問い合わせください。

※令和5年度「高齢者被害特別相談」都内実施区市町及び消費者団体 (PDF:268KB)

高齢者被害の相談事例から

ネットでお試し価格のサプリメントを申し込んだら、定期購入だった!

ネット広告でお試し価格500円というサプリメントを見つけて申し込み、代金をコンビニで支払った。1か月後に同じ商品が2個届き、約1万円の請求書が入っていた。定期購入と気づいて解約しようと電話したがつながらない。解約手続きはSNSのみで方法がわからない。 (60歳代 男性)

★消費者及び見守りの方へのアドバイス

- インターネットなどの広告画面からサプリや化粧品などをお試し価格で申込んだら、実は定期購入だった、という相談が多く寄せられています。

- 通信販売では、よく見ないと定期購入だと気づかない場合があります。

- 通信販売で商品を購入する時は、必ず購入条件や解約・返品の条件、方法を確認しましょう。

- 後から確認できるよう注文確定画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。

屋根修理の事業者が突然来訪し、強引な勧誘をされた

突然自宅に事業者が来て、「家の屋根が壊れている、雨漏りするから至急修理した方がいい。」と言われた。検討すると言って帰ってもらったが、なぜ屋根が壊れているとわかったのか不審に思った。信用できずに断ったが、また訪問されるかもしれないと思うと怖い。(80歳代 男性)

★消費者及び見守りの方へのアドバイス

- 突然訪問した事業者から、屋根等の修理を勧められたという相談が増加しています。

- 本当に必要な工事なのか、複数の事業者から見積もりを取ったり、家族や身近な人に相談するなどして、慎重に検討しましょう。

- 契約してしまっても、訪問販売による契約は8日間以内であればクーリング・オフができます。

高齢の母宅に新聞の販売員が訪問し、2年後から購買開始の契約をしてしまった

遠方で一人暮らしの高齢の母親が、販売員に訪問され、2年後からの新聞購買契約をした。景品として商品券をもらったらしい。気づいた近所の人が、販売店に連絡をとってクーリング・オフを申し入れてくれたが、後日その販売員が景品を家まで引き取りに来ると言う。一人暮らしの母が契約を断れるか不安。 (契約当事者:80歳代 女性)

★消費者及び見守りの方へのアドバイス

- 新聞の販売員にしつこく勧誘され、断れず契約してしまったという相談が寄せられています。

- 勧誘を受けた時は、必要がなければはっきりと断りましょう。また1年以上先の契約は、状況が変わったりする場合があるので、避けた方が良いでしょう。

- 訪問販売の場合は、契約日から8日以内であればクーリング・オフができます。

- 家族や周囲の見守りの方は、高齢者のみの世帯で見慣れない商品や契約書があったら、事情を聴いてみましょう。

お問い合わせ先

(啓発事業について)

東京都消費生活総合センター活動推進課

電話番号:03-3235-1157

(特別相談について)

東京都消費生活総合センター相談課

電話番号:03-3235-9294